この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。

営業プロセスを図で表現する際に一般的に使われているのがファネル(漏斗)型です。2021年のトライツブログでも「B2B営業DXにも役立つ!7つのセールスファネル」というタイトルで、有名どころのセールスファネルを7つ選りすぐって紹介してきました。その中でも最も古く、有名なのがこのAIDAモデルです。

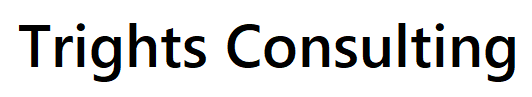

そんな中、「今の時代にセールスファネルはもう古い。新しい考え方にアップデートが必要!」という印象的なブログ記事が話題になっています。そこでセールスファネルの代わりに提唱されているのが「フライホイール(はずみ車)」。HubSpot社が自社で用いる事業成長のフレームワークとして導入したことで、2018年ごろにB2Bマーケティング界隈で軽く話題になりましたが、まだまだ日本では知名度が低いフレームワークです。

そこで今回はセールスファネルがなぜ時代遅れだと言われているのか、そしてそれに代わるフライホイール(はずみ車)がどのようなものかについて解説します。SFAの営業ステージなどで私たちも普段からよく見ているセールスファネルのどこに問題があって、新しいコンセプトがどういうものか、一緒に見ていきましょう。

セールスファネルが時代遅れになっている4つの理由

まずは「セールスファネルは死んだ」という衝撃的なタイトルで、今の時代にセールスファネルというフレームワークがそぐわなくなっていることを論じている記事をもとに、なぜ時代遅れになっているのかを見ていきましょう。この記事ではセールスファネルが今の時代に合わない理由を4つ挙げています。

1. 顧客が購買プロセスをコントロールする

売り手である営業がすべての情報を管理し、買い手である顧客が営業に全面的に依存していた時代はとうに過ぎ去りました。今日の購入者はインターネットの力を借りて独自に調査を行い、ベンダーを比較し、営業担当者に連絡する前に既に候補を絞り込んでいます。(後略)2. 一直線に進まない購買プロセス

(中略)今日の B2B 購買ではプロセスを行ったり来たりする「ループバック」が一般的です。購入者は、選択肢を再検討したり、価格を再検討したり、場合によっては完全に中断したり、以前の工程を何度も繰り返したります。購買プロセスの先頭から最後まで一直線に進むということは、もはや現実の姿ではなくなりました。3. プロセスにおける複数の利害関係者

消費者向け販売とは異なり、B2Bの購買の意思決定には、さまざまな優先事項や課題、懸念事項を抱えた6~10人の利害関係者が登場します。このことによって購買プロセスがより複雑になる可能性があります。(後略)4. 購買活動のデジタル化とセルフサービス化

現代のB2B顧客は、B2Cの消費者として経験するのと同様なデジタルの利便性を期待しています。調査によると、ミレニアル世代の B2B購買担当者の 44% は営業担当者とのやり取りを一切望まず、代わりにセルフサービスツールを選んでいます。この変化により、顧客の購買プロセスがブラックボックス化するため、ファネルの構造に沿って顧客の購買状況を追跡することが困難になっています

このように従来のセールスファネルでは現代のデジタルを使った顧客中心型の購買/営業にそぐわないため、別のフレームワークを使う必要があると記事では述べています。そしてその別のフレームワークというのが、冒頭でご紹介した「フライホイール(はずみ車)」だというのです。

時代遅れのセールスファネルの代わりに、現在多くの専門家がフライホイールの採用を提唱しています。顧客が最終段階である購買を行うとそれでおしまいとなるファネルとは異なり、フライホイールは顧客の購買後もそのエネルギーを維持し、継続的な成長と関係の強化/深化を促進するように設計されています。

最近のセールスファネルの多くでは顧客の購買終了後も、他の見込客に宣伝・推奨してくれる「伝道(ハインツ・モデル)」や「ブランド発信(コンバージョン・モデル)」というものが用意されていますが、確かにその顧客とのさらなる関係の強化を掘り下げたものにはなっていません。そのため、それを補うものとしてフライホイール(はずみ車)が提唱されています。

はずみ車の原理と、ビジネスで使われるフライホイールモデル

とはいえ、私のように文系で物理学をしっかり勉強してこなかった人には、「はずみ車」がどのようなものなのかイメージしにくいと思います。「小学校の家庭科でミシンのしくみを勉強したときに、『はずみ車』があるって習った記憶があるような・・・」という方も多いのではないでしょうか。

足踏みミシンは最初に足でペダルを踏んで車輪を何回か回し、それを針の上下運動に変換します。車輪の速度が安定すると、ほぼペダルを踏まなくても車輪は一定の速度で回り続けて楽に縫物ができるようになります。このように回転速度が上がることで自ら加速したり、回転数を安定させる機構を持った車輪のことをはずみ車(フライホイール)と呼びます。

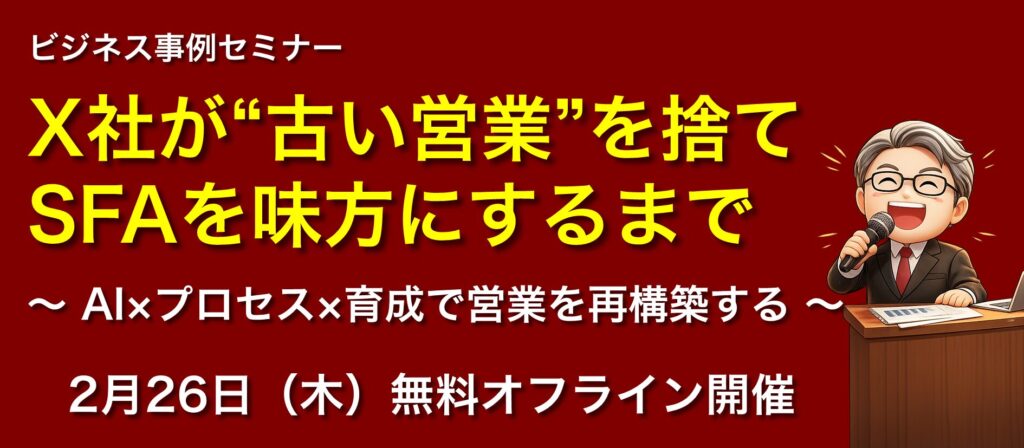

そして、このフライホイールがビジネスの場面で使われるようになったきっかけが、経営学の名著である「ビジョナリーカンパニー2」です。この本ではAmazonなどの優れた企業には、プロセスを進めることでどんどん加速して事業拡大していくサイクルとしてのフライホイール型のビジネスモデルが存在している、としています。有名なAmazonのフライホイールは以下のようなものです。

このようにサイクルが回転していくことで、ビジネスがどんどん加速・拡大していく。そしてその加速・拡大する力がこのプロセスそのものの中に蓄積されていくことから、はずみ車(フライホイール)という名称が使われるようになったのです。記事で紹介されているフライホイールはこの「ビジョナリーカンパニー2」で紹介されたフライホイールの考え方を前提としています。

営業/マーケティング分野での先駆者HubSpot社が提唱するフライホイールモデル

そして、このフライホイールを営業/マーケティング分野でいち早く導入したのが、MAツールで有名なHubSpot社です。それでは、同社のフライホイールがどのようなものなのか、続けて見ていきましょう。

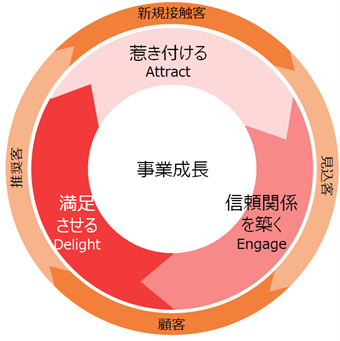

内側の「惹き付ける」「信頼関係を築く」「満足させる」というサイクルを回していくことで、おのずと外側の「新規接触客」が「見込客」、「顧客」へと進んでいき、また別の「新規接触客」に自社のことを宣伝してくれる「推奨客」になる、というのがHubSpot社が考案したフライホイールの構造です。

それでは「惹き付ける」「信頼関係を築く」「満足させる」の3つがそれぞれどのようなものなのか、HubSpot社による解説を読んでみましょう。

Attract(惹き付ける)の段階では、有益なコンテンツで訪問者を呼び込み、訪問者がスムーズに自社の情報を収集できるよう妨げとなる要因を取り除きます。ここでのポイントは、訪問者の関心を引くことであって、何かを押し付けることではありません。はずみ車を動かす推力として利用できるものには、コンテンツマーケティング、SEO(検索エンジン最適化)、ソーシャルマーケティング、ソーシャルセリング、有料のターゲティング広告、コンバージョン率の最適化などがあります。

次のEngage(信頼関係を築く)の段階では、コミュニケーションのタイミングやチャネルを顧客に合わせて、製品やサービスを購入しやすくします。成約だけでなく顧客との関係を築くことも重視します。この段階の推力には、ウェブサイトやEメールのパーソナライズ、データベースのセグメンテーション、マーケティングオートメーション、リードナーチャリング(見込み客の購買意欲醸成)、マルチチャネルでのコミュニケーション(チャット、電話、SMS、DM、Eメール)、セールスオートメーション、リードスコアリング、お試し版の提供などがあります。

そして最後のDelight(満足させる)の段階では、顧客の目標達成を的確に支援します。顧客の成功を自社の成功と捉えることが重要です。利用できる推力には、セルフサービス(ナレッジベース、チャットボット)、事前対応型のカスタマーサービス、マルチチャネルでの対応(チャット、SMS、DM、電話、Eメール)、自動での導入支援、顧客アンケート、ロイヤルティープログラムなどがあります。

この3つのプロセスをぐるぐると回転させることで優れた顧客体験を提供し、それによる既存顧客の定着や新規顧客の獲得につなげようというのがフライホイールモデルの目指すところです。ここで注意が必要なのが、最初に挙げたセールスファネルで管理しようとしているのは「商談」であり、HubSpot社のフライホイールで管理しようとしているのは「顧客」だということ。そのため、記事では「ファネルが古くてフライホイールが新しい」という書き方になっていますが、新旧というよりも見ているものが違う、まったく別のフレームワークなのです。

「SFAが活用できない!」とお悩みの企業でお話を伺うと、「商談管理」にしか使っていないことがほとんどです。「商談プロセスをSFAで管理しても手間がかかるだけで現場のメリットがない」「報告にしか使えないなら従来のExcelで十分」などという声が聞こえてきます。

しかし、フライホイールの考え方で中長期的な視点から顧客管理を行おうとすると、データの蓄積は不可欠ですし、SFAの分析機能も便利なものになります。従って、SFAの活用にお悩みの方にはこのフライホイールは有効なコンセプトではないかと思います。

なお、同社のサイトには回転速度を上げるために、非効率な業務プロセスやコミュニケーション不足などの、顧客の不満足による解約やコンバージョン率の低下につながる「摩擦」を軽減・解消するアイデアも記載されています。フライホイールモデルについて詳しく知りたい方はぜひ読んでみてください。

フライホイールモデルを参考にして現在の営業モデルを見直してみよう

これまでトライツでは顧客中心営業というコンセプトをこのブログやセミナーなどでお話してきました。そして、今回ご紹介したフライホイールモデルは、顧客体験の継続的な改善に事業のリソースを注入することで、満足した顧客基盤そのものが事業拡大のためのエネルギーになるという、まさに顧客中心のビジネスモデルを表現したものです。

「自分たちの事業は満足した顧客を生み出せているだろうか」

「顧客基盤をビジネスの推進力にするためにどのような顧客体験を提供すればよいか」

「どんな摩擦が今起きているか」

といった観点から現在の営業を見直すフレームワークとして活用してみてください。もしかしたら思わぬところで自社のビジネスの加速を妨げている障害が見つかるかもしれません。

参考:「The Sales Funnel is Dead: Adapting to the New Reality of B2B Sales」(Ainsley Fagerström, Hello Dexter, January 2, 2025)