この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。

このトライツブログでは、米国を中心とした海外の営業トレンドや営業本からのノウハウを数多くご紹介しております。この海外情報が多くなっている理由としては、グローバルな営業の専門家/プロが登壇するカンファレンスが日本で開催されず、また最近では海外でベストセラーとなっている営業本が邦訳されないケースが増えてきているからです。また、日本ではB2B営業に絞り込んだ良質な調査レポートがなかなか作成/発表されない、という理由もあります。

そんな中、日本のB2B営業の実態を幅広く調査した素晴らしいレポートが、HubSpot Japan社によって作成/公表されました。そこで今回は同社の最新レポート「日本の営業に関する意識・実態調査2025データ集」を使って、日本のB2B営業の最新状況がどうなっているかを一緒に確かめましょう。中でも顧客の購買の実態や意識に関するデータが豊富に掲載されていますので、顧客がどのように購買しているかのアップデートに役立つこと間違いなしです。

日本のB2B営業市場では希少なHubSpot Japan社の年次調査レポート

ご紹介するレポートは、B2B営業市場における売り手と買い手の合計2,060名を対象とした、非常に大々的なもの。売り手だけでなく買い手である顧客の購買担当者もカバーしているのが特徴的です。

また、昨今の海外の調査レポートは10~20ページ前後の比較的コンパクトなものが多いのですが、HubSpot Japan社のレポートは100ページ近くの超大作。今回はこの中から特に日本の購買活動の状況が映し出されているデータを抜粋してご紹介します。

データ①:日本でも広まる「顧客中心営業」

まず最初に、このブログやセミナーで継続的にご紹介している大きなトレンド「顧客中心営業」についてのデータから見ていきます。この顧客中心営業というのは、Webや最近ではAIを活用することで顧客が営業担当者に頼らずに情報収集を行い、顧客主導で購買活動が進むというもの。営業担当者が商品の価格や導入事例といった情報を独占し、営業担当者が主導する営業プロセスに顧客が従うという以前の構図から、顧客の購買活動が一変しているというトレンドです。

この顧客中心営業に関連して、HubSpot Japan社のレポート(P.62)では以下のようなデータが紹介されています。

商品やサービスを購入する際に、営業任せではなく購入側である自社が情報収集をする重要性が高まってきている、と思う買い手は67.8%。その中でも44歳以下の若年層では82.4%がそう思っている。

日本でも海外と同様に顧客が主体的に購買活動を進める「顧客中心営業」のトレンドが訪れている様子が、特に若い購買担当者に強くその影響が及んでいる様子がよくわかります。

データ②:「営業担当者」は第3位、若年購買者層で活用が広がるSNSやクチコミ/レビュー情報

顧客中心営業が広まりつつある日本の購買環境において、顧客はどのようなチャネル(経路)から購買に必要な情報を得ているのでしょうか。レポートP.59から抜粋した下の図表をご覧ください。

これによると買い手全体(MA=複数回答)では、「営業担当者」の情報源としての活用度は「インターネット検索」「同業者からのクチコミ」に次ぐ第3位。ただ、「44歳以下」の若年層では「インターネット上のクチコミやレビュー」に逆転されて第4位になっています。また若年層で特徴的なのが「企業広告」や「SNS」が「展示会やセミナー」を上回っているのも特徴的。若年層ほど多種多様な情報源を活用して購買活動を進めていることがわかります。

また、買い手全体(SA=単一回答)となると、「同業者からのクチコミ」が1位になっています。こちらは、昨今の海外の購買トレンドである「信頼できる企業かどうかが購買を決定する要素として重要になっている」という考え方が、日本の購買においても広まっていることを示しているデータだと思います。Webに情報が氾濫している中での信頼できる人からのクチコミ紹介は、紹介された企業・商品が信頼するに足るかを調べる手間を省いてくれる便利なチャネルなのです。

データ③:購買実務者層が営業担当者に期待する「相談相手」という役割

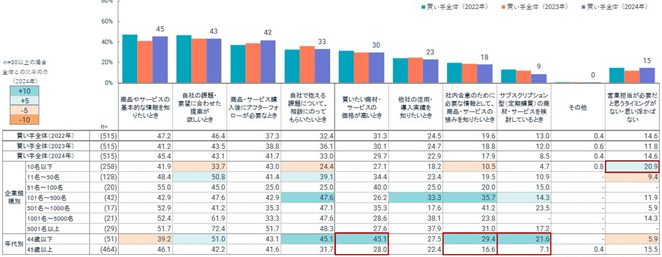

それでは購買担当者にとって3~4位に位置づけられる営業担当者に対して、顧客は何を期待しているのでしょうか。続けて下の図表(レポート P.57)をご覧ください。

年ごとの比較や企業規模別など複雑な図表になっていますが、注目していただきたいのが表の下から2行目の44歳以下の若年層の回答。45歳以上と比較すると「商品やサービスの基本的な情報を知りたい」への率が低くなっており、前の図表で見たようにインターネット検索やクチコミ/レビュー、SNSといった営業担当者以外のチャネルを活用しているであろうことがうかがえます。

また、「自社の課題・要望に合わせた提案が欲しい(51.0%)」「自社で抱える課題について相談にのってもらいたい(45.1%)」「社内合意のために必要な情報を知りたい(29.4%)」といった項目の割合が高く、購買の実務を担当しているであろう44歳以下の買い手は、営業担当者に対して「相談相手」としての役割・貢献を期待していることがよくわかります。

トライツではこの5年ほどブログやセミナーで、「顧客が購買の主導権を握る顧客中心営業においては、営業担当者には顧客の購買を支援するコンサルティング的関わりが求められる」というメッセージをお伝えしていましたが、まさに日本の購買市場においても現実化していることを示すデータになっていると思います。

データ④:日本の営業現場ではAI活用に大幅な遅れ

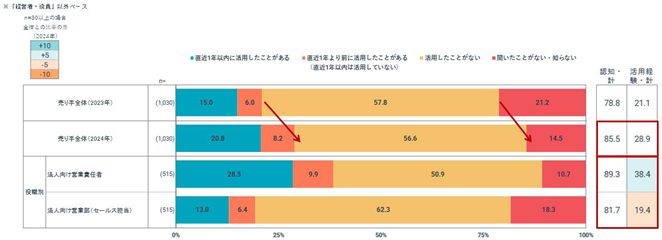

ちなみにこちらのレポートでは営業のAI活用度合に関するデータも取っています。

この図表によると、営業責任者(マネージャのことですね) は38.4%が活用経験があるものの、セールス担当は19.4%しか活用経験がないとのこと。海外は軒並み80%以上ですので、特に日本の営業現場でのAI活用に遅れが生じている様子がうかがえます。

このレポートで残念なのは購買担当者のAI活用状況に関するデータがないこと。ぜひ2026年版では顧客側のデータも集めていただきたいものです。

日本のB2B営業/購買市場でも起きている変化に適応しよう

ここまでHubSpot Japan社の最新レポートを抜粋してご紹介してきました。日本の購買環境においても、顧客が購買活動を主導する顧客中心営業が広まっており、営業担当者以外の情報源を幅広く活用するようになっており、その一方で営業担当者には相談相手としての役割・貢献を期待するようになっている、ということがわかる面白いレポートだったと思います。

これまで過去のトライツブログをお読みになって「言いたいことはわかるけど、海外のことでしょ。日本の購買/営業は別だよ」と思っていらっしゃった方は、日本でも顧客の購買活動や意識が大きく変わっているのだと認識いただければと思います。そして、この変化に適応するべく自社のWebサイトやSNSの活用方法を見直したり、相談相手として顧客の購買プロセスを支援できる存在になるためのスキルアップや営業手法開発に取り組んだりするきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

日本国内のトレンドと、先行指標となる海外のトレンドをこれからもご紹介していきます

トライツブログではこれからも継続して日本のB2B営業/購買のトレンドをウォッチしていきます。また日本の先行指標となる海外、特に米国のトレンドについても調査レポートやカンファレンス、営業本、営業系ポッドキャスト番組などを駆使して情報収集していきます。一緒にB2B営業/購買の最新情報をアップデートしていきましょう。

参考:「日本の営業に関する意識・実態調査2025データ集」(HubSpot Japan株式会社, 2025)