この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。

これまで3回、2025年5月下旬にワシントンD.C.で開催された人材育成系カンファレンス「ATD 2025」の講演の様子をご紹介してきました。今回は少し趣向を変えて、カンファレンス内の売店で見つけた育成担当者用のお役立ちグッズをご紹介します。

どのようなものかというと、「研修の企画・設計担当者用アイデアデッキ」。例えば、次の営業担当者向け研修の企画を考えようにも、どこから考えたらよいのかすらわからない。そんなときにアイデアのヒントを教えてくれる、トランプサイズのカードなのです。日本ではまずお目にかかることがない珍しいグッズですので、どういうものなのかぜひご覧になってください。

ATD 2025の売店で見つけた激レアグッズ「研修企画・設計用アイデアデッキ」

人材育成系カンファレンス「ATD 2025」のメイン通路に面した一等地にあったのが、ATD Storeというグッズや書籍の販売スペース。

この中では講演者の著書だけでなく、TシャツやタンブラーといったATDオリジナルグッズが並べられていました。その片隅で見つけたのが、今回ご紹介するアイデアデッキ(Ideas Deck)です。

アイデアデッキというのは、特にブレインストーミングなどのアイデア創出の時に使われるカード型のツールで、発想のヒントになる質問やヒントが端的な表現で記載されているもの。ブレインストーミングで使うツールと言えば、一昔前は雑誌や書籍をパラパラと眺めたりしていました。最近だとAIに考えてもらうというのが主流になりつつありますが、アイデアデッキのようなカードを使うというのも、マイナーではありますが昔からあるやり方です。

そんなアイデアデッキの「研修の企画・設計担当者用」というかなりマニアックなグッズがこちらです。

上の写真の左型にある緑色の写真付きのカードが「インストラクショナル・デザイン」、つまり研修講師などがワークや座学の進め方を考えるためのヒント集です。そして右側のカラフルで文字だけのカードが「研修設計」、研修内容そのものを企画・設計する人向けのヒント集になっています。このカードをパラパラとめくりながら眺めたり、トランプのように机の上に並べたりしながら、より良いワークの進め方や研修の設計方法のアイデアをもらうというのが、一般的な使い方です。

研修の場の進め方のヒントが満載「インストラクショナル・デザイン用アイデアデッキ」

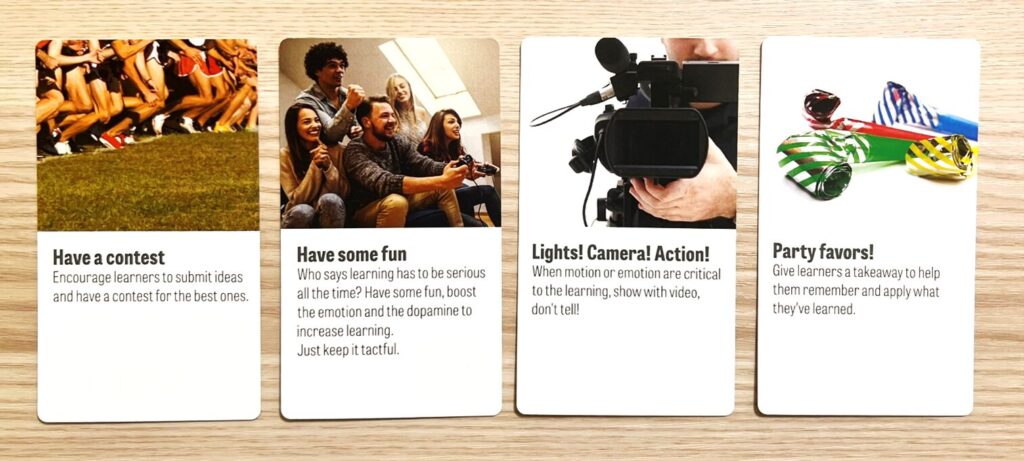

カードには具体的にどんなことが書かれているのか、まずはインストラクショナル・デザイン用から見ていきましょう。

4枚のカードが並んでいます。それぞれのカードには、左から順にこんなことが書かれています。

コンテストを開催しましょう

受講者にアイデアを提出してもらい、その中から最優秀作品をコンテストで選びましょう。楽しめるよう工夫しましょう

研修はいつも真剣でなければならないという決まりはありません。楽しみながら、感情とドーパミンを刺激して学習効果を高めましょう。ただし、礼儀を忘れずに。動画で伝えましょう

動きや感情が重要な場合は、動画で示しましょう!言葉での説明は不要です!研修のお土産を持って帰ってもらいましょう

受講者が学んだことを記憶して応用できるように、職場に持ち帰れるものを提供しましょう。

このようなアイデアが計50枚分あります。研修がマンネリ化したときや、趣向を変えたいときにはこのカードをめくってみるのが良さそうです。

より良い研修作りをサポートしてくれる「研修企画・設計用アイデアデッキ」

そしてもう1つは研修のそもそもから企画・設計する際のアイデアデッキです。

5枚のカードに書かれていることは、左から順にこのとおり。

プロトタイプを作って迅速に学ぶ

本格的な開発の前に、ソリューションの実現可能性を検証するための迅速で低コストなバージョンを作成します。受講者の学習プロセスを可視化して設計する

受講者の体験を開始から終了まで視覚的に表現します。起きている問題に、知識のギャップ、研修にグッと入り込む瞬間を視覚化します。共感に基づく深掘りインタビューを実施する

受講者や関係者との開かれたインタビューを実施し、隠れたニーズ、動機、課題を明らかにします。受講者と共創する

設計の段階から受講者に参画してもらい、意見やフィードバックを収集して研修内容に反映させることで、研修の実用性を高めます。学習プロセスをパーソナライズする

受講者の過去の知識や好みに応じて、研修の内容をを選択できる柔軟なプロセスを用意します。

このような研修の企画段階でのヒントになるアイデアが、こちらは合計24枚あります。先ほどのインストラクショナル・デザインと比べると抽象度は上がっていますが、より良い研修を設計するヒントになる内容だと思います。

こんなマニアックなグッズが商品として成立してしまうグローバルの人材育成業界市場

このようなアイデアデッキが並んでいて実感したのは、グローバル特に米国における人材育成業界の市場としての大きさ、つまり研修設計や企画に携わる人がいかに多いかということでした。

そもそもATD 2025にはオンラインを含めると10,000人以上が参加しており、セッションの数が450を超えるというとんでもない規模です。そして、研修の企画・設計用のアイデアデッキという、日本だといったい何人が買うんだろうという商品が存在し、ちゃんと販売されている。そう考えると、社会人向けの研修や育成に関わっている人の数が相当な数に上るのだろうということがイメージできます。

この研修の企画・設計をする人が多いということは、ITシステムと同様に多くの企業が外注先/ベンダー任せにせずに、内製の組織・担当者を抱えているということの証でもあります。

日本の多くの企業では研修の外注文化が残っているため「アイデアデッキ」の市場が小さい

単純に米国は日本の約3倍の人口がいますし、同じ英語圏であるカナダや英国・豪州といった国への輸出もあるでしょう。とはいえ、人口が3~4倍に増えれば日本でもこのような商品が発売されるのかというと、疑問符が付くように思います。というのも、日本の場合は研修を自ら企画・設計する人の割合が、米国よりも少ないからです。

以前あるクライアントと仕事をしていた際に企業の人材育成についての課題を数多く耳にする機会があったのですが、そこでは企業の中で研修を自ら企画設計している組織はまだ少なく、担当者が外部の研修提供会社を選定し発注するのが主な仕事、という組織が多数でした。そのころから10年近くが経ち、研修を内製する企業も一部で増えてはいるものの、まだまだ多くの組織にとって、研修とは外部の講師やプログラムを選んで発注するもの。この研修の外注傾向が続く間は、日本語版の研修の企画・設計用アイデアデッキを見ることはなさそうです。

営業会議もアイデア次第で学びの場に変えられる!

とはいえ、今回ご紹介したアイデアデッキは人事や育成担当だけのためのものではありません。例えば毎月の営業会議の中で、出来の良い提案書の品評会をしたり、SFAの記入がわかりやすいメンバーに講師になってもらってSFAの書き方教室をしたり、といった学びの場を設けることは可能です。そしてそのような学びの場を企画・運営する際のヒントとして、今回ご紹介したアイデアデッキは、十分に役立つものになっていると思うのです。

実際にアイデアデッキをご覧になりたい方は、ぜひ虎ノ門にあるトライツのオフィスを訪れてみてください。どのようなものなのかお見せしますし、使い方や研修の企画・設計についてのご相談にもお答えします。

次回からは営業人材の育成や組織作りに役立つ講演をご紹介します

今回は普段の海外カンファレンスレポートとは少し趣向を変えて、現地の売店で売っていたお役立ちグッズを紹介しました。次回からは、いつも通りの講演レポートをお届けします。営業人材の育成や組織作りに役立つアイデアをご紹介していきますので、どうぞお楽しみに。