この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です。

BANTCという言葉があるように、営業にとって顧客の予算情報はとても大事な情報です。そして、顧客が予算を捻出できるかどうかは、顧客の経営および財務状況に大きく依存します。顧客が財務的に厳しい状況であれば予算を新たに取るのは難しいでしょうし、業績が好調であれば必要かつ有効だと思えれば新たな投資でも前向きに考えてもらいやすくなります。

そして最近では顧客の購買プロセスも複雑化しており、特に高額な商品・ソリューションであれば財務部門のトップや経営陣と話をする機会も増えてきています。また、長年担当している顧客であっても、昨今の劇的な環境変化によって財務状況が大きく様変わりし、取引が急になくなるということもまれではありません。

このように、実は営業にとって顧客の財務状況を理解することはとても重要なのです。トライツにもそのような状況に対応できるようにと、営業担当者に財務諸表の見方や財務分析の基本を学ばせたいという相談を受けることもあります。

そこで今回は、財務分析の超入門ということで、顧客の経営・財務状況をチェックする3つの観点を営業で使えるよう、できるだけ専門用語を使わずに簡潔にご紹介します。一緒に財務分析を体験してみましょう。

財務分析の主な材料「損益計算書」と「貸借対照表」とは?

財務分析をするときに見なければならないのは、いわゆる財務三表と呼ばれる損益計算書、貸借対照表、そしてキャッシュフロー計算書です。今回は超入門ですので、このうちの損益計算書と貸借対照表の2つだけを使います。

損益計算書は、1年間や四半期などの一定期間の間にどれだけの利益を生み出したのかを表すもの。売上から様々な費用を差し引いて計算されています。こちらは子どもの頃につけていた小遣い帳(毎月の小遣いから日々の支出を引いて計算する)と構造が似ていますし、理解しやすいと思います。

その一方で分かりにくいのが貸借対照表。期末時点での会社の資産(現預金や土地、設備など)と、その元手となっているお金(資本金や借入金など)の内訳を表しているのですが、これが財務・会計を学ぼうという人にとっての最初の関門となっています。そこで、貸借対照表についての詳しい説明はこれ以上しません。その代わりに、財務分析する際にどの項目を見るかだけをお伝えするようにします。

観点1「効率的に収益を上げているか」を見る『売上高営業利益率』と『総資産回転率』

では、ここから実際に皆さんが営業担当者として、関東に本社を置く某大手ホテルチェーンを担当していたとして話を進めたいと思います。

顧客の経営・財務状況をチェックするための基本的な観点は3つあります。

1つめの観点は「効率的に収益を上げているか」というもの。この観点では色々な分析指標がありますが、その中でも代表的かつ基本的なのが、売上高営業利益率と総資産回転率です。

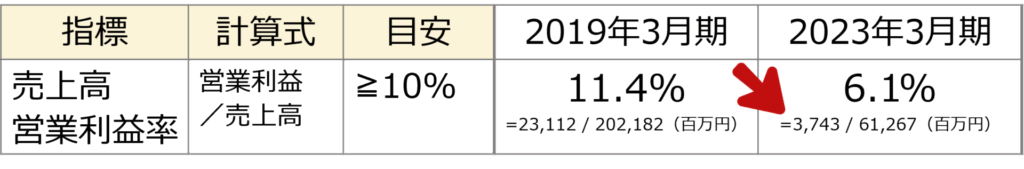

売上高営業利益率とは、読んで字のごとく「営業利益/売上高」で計算するものです。この2つの項目はどちらも損益計算書に記載されています。業界によって水準は大きく異なりますが、一般的に10%を超えていると利益率が高いと言われます。売上高営業利益率が高いことで有名なのがキーエンス。安定して50%前後というとんでもない数字を叩き出しています。

某大手ホテルチェーンもコロナ禍前の2019年3月期の売上高営業利益率は11.4%と好調でした。一般的にホテル業界は人件費などが高く利益率が低い企業が多いのですが、このチェーンは比較的効率的に利益を確保できていたと言えるでしょう。

それが2023年度には2023年3月期は6.1%に低下しているので、利益を上げにくくになっていることがわかります。

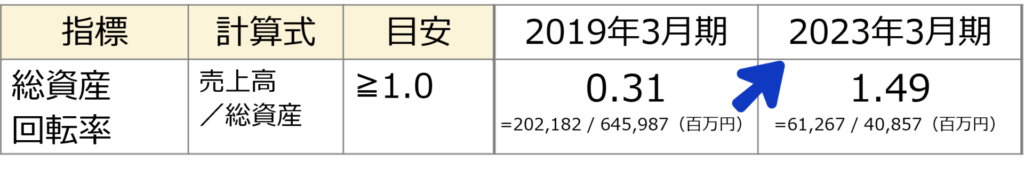

そして「効率的に収益を上げているか」を見るためのもう1つの指標が総資産回転率※。これは、損益計算書にある売上高を、貸借対照表にある総資産で割った「売上高/総資産」で計算したもの。つまり、土地や建物、設備などといった会社の財産がどれだけムダなく売上に貢献しているかを見ようというものです。こちらの一般的な目安は1.0以上、つまり総資産よりも売上高の方が大きくなっていれば効率的で、逆に1よりも小さいと資産のムダが多いということになります。

※「総資本回転率」という名称が一般的ですが、ここでは内容を理解しやすくするために「総資産回転率」という名称で説明しています。貸借対照表の総資産と総資本は必ず同じ値になりますので、名称が異なるだけで計算結果は変わりません。

ちなみに先ほどの大手ホテルチェーンの2019年度および2023年度の実績は以下のとおりです。

2019年度は0.31回転と1を下回っていて、かなり資産にムダが多い状態でした。総資産の額も6,459億円でした。が、2023年度には総資産が408億円と15分の1以下にスリム化され、総資産回転率も1.49回転と大幅に改善しています。

売上高営業利益率と組み合わせて考えると、総資産回転率が上がっていわば脂肪の少ない筋肉質な体質になったものの、利益率が下がったので全体のパフォーマンスがやや下がってしまった、と考えていただくのがよいと思います。

このように、財務的にスリムになったものの、利益率が下がってしまったので、今後は利益率を上げるために「出店拡大」や「インバウンドなどの高価格帯へのシフト」「結婚やイベント等の提案強化」といった打ち手を取ることが考えられます。そんな顧客の動きに対して、どんな提案ができそうかを考える参考になるのがこの財務分析なのです。

ちなみに、売上高営業利益率と総資産回転率の2つを組み合わせたような指標がROA(総資産利益率)です。これは「当期純利益/総資産」で計算し、所有している資産を使ってどれだけ効率的に利益を上げられているかを見るもの。上場企業では経営目標とされていることが多いので、大手企業を担当されている方はぜひ覚えておいてください。

観点2「資本構成は健全か」を見る『自己資本比率』

続いて、顧客の経営・財務状況をチェックする2つめの観点は、「資本構成は健全か」。つまり、銀行などからの借金が多いのかどうかというもの。これを見るための代表的な指標が、自己資本比率です。

自己資本比率は会社の総資産のうち、借金ではない自己資本の割合がどれだけかというもの。貸借対照表の中にある「純資産/総資産」で計算し、60%以上なら健全だと言われています。

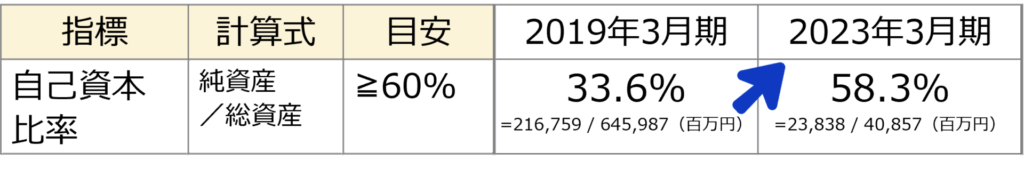

先ほどの大手ホテルチェーンの2019年度および2023年度の実績は以下のとおりです。

2019年度の数字はこれがなんと33.6%。会社の資本の約3分の2が借金によるものとなっていました。それが2023年度には58.3%と、安全水域である60%近くまで回復しています。この改善の要因は、2019年度に4,292億円あった借入金等が、2023年度に170億円と25分の1に減少したことです。2022年の経営再建時に多額の借入金のほとんど清算したことで、健全な財務状況になりました。

観点3「手元資金は十分か」を見る『流動比率』

そして顧客の経営・財務状況をチェックする3つめの観点が「手元資金は十分か」。経営状況が厳しくなると、借入金の返済など支払に充てる現金が不足する、「資金ショート」の状態となってしまいます。この資金ショートの予兆をチェックする代表的な指標が、流動比率です。

流動比率とは、貸借対照表の中にある「流動資産/流動負債」で計算します。この流動資産というのは、現預金や商品在庫、売掛金といったものの総称で、一言で言うならば現金化しやすい資産。それに対して、短期間で払う借入金などの流動負債がどれだけあるかを計算します。この流動比率の目安は200%以上、つまり流動資産が流動負債の倍以上あれば安心だということです。

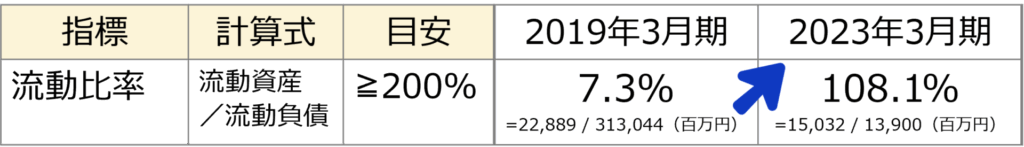

先ほどの大手ホテルチェーンの2019年度および2023年度の実績は以下のとおり。

2019年度の流動比率はたったの7.3%。借入金などの流動負債が莫大すぎて手元の流動資産がまったく足りていない状態でした。それが、2023年度には108.1%にまで回復しています。安全水域の200%には至りませんが危機的な状況からは脱出したと見てよさそうです。

ここまで経営・財務状況をチェックする観点として、「効率的に収益を上げているか」「資本構成は健全か」「手元資金は十分か」の3つをご紹介してきました。財務分析によって顧客の経営状況や課題が見えてくること、そしてそれに対応した営業の進め方を考える必要があることについて、よく理解いただけたのではないかと思います。

生成AIでの財務分析はまだ人の目によるチェックが必要

ここまで読まれた方の中には「生成AIに財務諸表を読み込ませて分析させればいいのでは?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。実際に私も試してみたのですが、ChatGPTでは正しく数値を読み取って分析してくれることもあれば、財務諸表のどこにもない数値を捏造してそれをもとに分析してしまうことも。一方で、GoogleのGeminiやDeepSeekでは正しく数値を読み取って分析してくれています。GeminiやDeepSeekを使える方は、人の目でチェックすることを前提として、ぜひ試してみてください。

高度化する現在の営業に求められる「顧客の財務分析」を自分の武器に加えよう

営業が高度化し、営業担当者には顧客の課題を理解しそれに寄り添った提案が求められるようになっています。その顧客の課題としてもっとも高度なものの1つが今回ご紹介した財務状況です。ただ、この財務状況によって顧客の財布の紐の固さが変わってきますし、予算獲得の難易度も大きく異なります。そのため、特に高額な商品・サービスを販売するのであれば、顧客の財務状況を理解しておくことが大事になってきます。

「財務諸表の見方とかよくわからないから……」と逃げ腰にならずに、まずは今回ご紹介した3つの観点と4つの分析指標を使って、次の商談先企業の財務状況を分析してみてください。もしかしたら顧客の意外なハードルに気づくきっかけになるかもしれません。

参考:「経営分析ハンドブック: 財務指標70の活かし方」(花岡幸子、かんき出版、2002)