この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。

ここ数年、日本の営業組織では「営業プロセスの標準化」「SFAでのプロセス管理」という言葉をよく耳にします。「ブラックボックス」だと批判されることが多い営業活動を視える化し、属人的なやり方から脱却するためにプロセスを定義する。もちろん、この考え方が間違っているわけではありません。トライツのクライアント企業でもプロセスを定義・型化したことによって営業の成果が上がった、特に新人営業担当者が独り立ちして目標達成できるまでの期間を早期化できた、という営業組織が出ています。

ただ、世間一般では「プロセスを整理したのに成果が伸びない」「SFAでプロセス管理しても営業活動の中身が変わらない」という声を聞くことも少なくありません。

なぜ営業プロセスを標準化しても成果が出る組織と、出ない組織があるのでしょうか。

その答えの1つが、「営業メソドロジー(手法)」の有無にあります。海外のB2B営業では当たり前の用語・考え方として定着しているこの営業メソドロジーですが、日本の多くの営業組織では耳慣れないものでしょう。そこで、今回は改めて営業プロセスと営業メソドロジーの違いがどのようなものなのか、なぜ成果を上げるために営業メソドロジーが重要なのかを考えていきたいと思います。

「営業プロセスは整えたけど結果が伴わない」「チームによって営業活動も予算達成状況もバラバラ」という方はぜひお読みください。

「営業プロセス」と「営業メソドロジー」は何が違う?

最初に営業プロセスと営業メソドロジーの何が違うのか、から見ていきましょう。

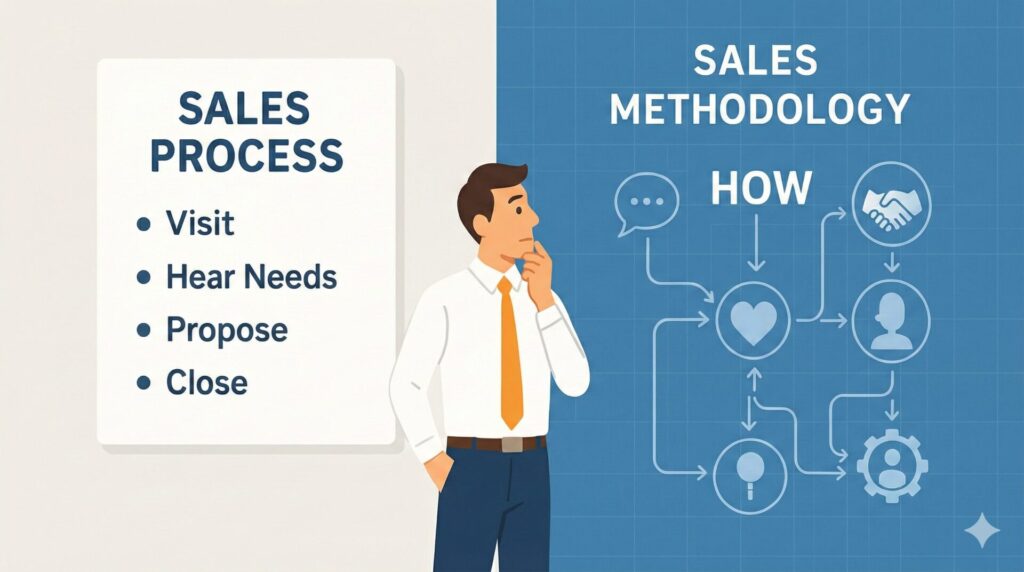

営業プロセスとは、営業活動を「どの順番で」「何をやるか」で分解・整理したもの。よく「初回訪問・興味付け」「課題ヒアリング」「提案・見積」「意思決定支援」「受注」などと整理されている、まさにこれです。

これに対し、営業メソドロジーは、各営業プロセスにおいて「どのように」「どんな手順で」やるかという手法や手順、技法のことを言います。

「課題ヒアリング」を例に、プロセスとメソドロジーの違いを詳しく見てみると…

例えば「課題ヒアリング」を題材により具体的に見ていきましょう。一般的な営業プロセスにおいては、「顧客の課題」「予算」「導入時期」「競合」などがヒアリング項目として決まっており、これを聞き出せれば課題ヒアリングのプロセスが終了した、とみなされます。

これらの項目さえ聞き出せれば、そのヒアリングの仕方や手法はなんでもかまわない、というのがプロセス的営業マネジメントとなります。

対して、どのようにこれらのヒアリング項目を聞き出すのかという手法が営業メソドロジーです。「傾聴」のように最低限の質問を投げかけて顧客が考えていることを共感的に聴くやり方もありますし、「SPIN営業術」のように状況/問題/示唆/必要性の各項目を段階的に深掘りする手法もあります。かたやカウンセリングで使われている各種の技法(ソリューションフォーカス、動機づけ面接など)を取り入れ、顧客自身が答えにたどり着けるように導くタイプの手法もあります。

メソドロジー的営業マネジメントでは、自社の課題ヒアリングのやり方としてどの手法を選ぶのか、その手法として求めるクオリティを満たすヒアリングができたのかを質的にチェックするということになります。

プロセスが「おおよその流れとやるべきこと」を決めるもので、メソドロジーはその「やるべきことをどうやるか」を決めるもの。このようにご理解ください。

これまでにトライツがブログでご紹介してきた海外発の営業メソドロジーの抜粋

この営業メソドロジーですが、先ほど紹介したSPIN以外に様々なものがあります。トライツブログでこれまで扱ったものの一部を抜粋します。

・顧客に洞察(インサイト)を提供し、商談をリードする「インサイト営業」「チャレンジャーセールスモデル」

・顧客と伴走しながら課題分析/解決策構築/購買ロードマップ整理を行う「共創型営業」

・顧客の社内での購買活動を後押しする「共に売る(Selling With)」型営業

・顧客の購買プロセスにおける意思決定や合意形成を促進する「購買プロセスファシリテーション」

などなど。よくもまあこれだけ紹介してきたものだと思いますし、ことほどさように海外では営業メソドロジーというものが強く意識されている、ということなのだとも思います。

営業メソドロジーが不在/バラバラな日本の営業

しかし、冒頭でもお伝えしたように、日本ではこの営業メソドロジーが不在のまま、もしくは組織として言語化・共通化されないまま営業プロセスだけが整備されて終わり、ということが往々にして起こっています。営業会議などの場では、売上やそのKPIとしての「提案件数」や「ヒアリング件数」などのプロセス指標だけがチェックされるだけで、手法の改善についての話にはまずなりません。

また、営業経験が豊富なマネージャーほど「自己流」のやり方で部下や後輩を育てようとするため、組織として手法が共通化されません。その結果として、各人が属人的な手法/メソドロジーで営業プロセスを進めており、プロセスは管理しやすいが組織としてプロセスの質を高めにくい営業組織となってしまっているのです。

営業メソドロジーがもたらす価値

それでは、営業メソドロジーを組織的に導入することによる価値はなんでしょうか。中堅~中小のB2B営業組織向けSFA/CRMを開発・販売しているSalesflare社の創業CEOが最近書いた記事「Sales Methodologies: The Ultimate Guide for B2B」(営業メソドロジー:B2B向け完全ガイド)から抜粋してご紹介します。

一貫性と再現性:営業組織の全員が共通の手法に取り組むことで、営業活動の質が安定します。

拡張性:新人向けの教育がスムーズに進められるようになり、組織が拡大してもパフォーマンスを維持しやすくなります。

予測性:質が安定することによって、収益をより確実に予測できるようになります。

コーチングの容易性:営業マネージャーが各担当のスキルギャップを特定し、強化することが容易になります。

これらの営業組織内のメリット以外に、メソドロジーの導入は競争上の優位性にもつながります。似たような商品の場合、顧客の購買体験そのものが決定的な要因となることがよくあります。調査によると、顧客ロイヤルティの半分以上は、購買体験の質によって左右されています。

このように、営業組織内の管理や育成が効率的になるだけでなく、営業メソドロジーが優れたものであれば顧客にとって価値のある購買体験の提供にもつながるのです。

トライツが独自に開発してきた営業メソドロジーの一部

ちなみに、トライツではこれまでのコンサルティングでの知見から、独自のメソドロジーを開発し各クライアント企業に合わせてカスタマイズしています。

固定化してしまった顧客の期待役割をリセットし、パートナーとなるためのストーリーを組み立てて伝える「インスパイアプレゼン」。顧客と一緒に課題を深掘りし、どのような背景になっていて何を実現したいかを整理・具体化する「共創型ヒアリング」。そして解決策を一方的に売り込むのではなく、課題解決に向けた一連のロードマップ/取り組みを共に描いて伴走することを提案する「取り組み提案」。それぞれとても有効なメソドロジーですので、ご興味ある方は「お問い合わせ」からご連絡ください。

営業の質/成果を高めるには営業メソドロジーが不可欠

営業として「やるべきこと」を決めるのが営業プロセス。そしてそれを「どうやるか」を決めるのが営業メソドロジー。やるべきことだけが決まっていても、どうやるかが決まっていなければ高い成果を生み出すことはできませんし、それが組織としてバラバラなのであれば、安定して目標達成することは難しいでしょう。営業の質を高めるためには、営業プロセスだけでなく、営業メソドロジーを開発・導入し育てることが不可欠なのです。

トライツは営業プロセスだけでなく、営業メソドロジーの開発・カスタマイズまでご支援しています。また、これからもこのブログで海外の最新メソドロジーを紹介しますので、ぜひ引き続きお読みください。

参考:「Sales Methodologies: The Ultimate Guide for B2B」(Jeroen Corthout, Salesflare, September 23, 2025)