この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。

皆さんは「営業ヒアリング」という言葉を聞くと、何をイメージされるでしょうか。

「顧客の話をしっかり聞く」「傾聴する」「話の内容に共感する」など、これまでの営業研修や営業本で学んだことを思い出す方も多いでしょう。

また、SFAの項目で「課題ヒアリング」や「顧客の課題把握」などと、自社の営業プロセスの1つに設定されているという営業組織も多いのではないでしょうか。「提案」や「見積提示」の前にしっかり顧客の課題やその背景を聞き取ろう、と意識づけをされている組織もよく見かけます。

ただ、この「営業ヒアリング」で言われていることは、ここ20年ほど大きく進化をしていません。その間に顧客がWebを活用して営業担当者が知らないうちに情報収集を進めるようになり、さらには生成AIを使って声を掛ける企業の選定をさせたり、提案書の評価・点数付けをさせるようになったりしているのに、いまだに最新の営業本でも「傾聴」と「共感」どまりになっているのが実態です。

そこで今回は、新しい時代に本当に大事な顧客ヒアリングが何かについて考えてみたいと思います。旧態依然の古い営業ヒアリングから先に進み、AI時代にも顧客から価値を感じてもらえるようなヒアリング方法について、一緒に考えていきましょう。

「営業ヒアリング」が重要視されるようになったきっかけとこれまでの経緯

そもそも、営業ヒアリングが重要視されるようになったのは、営業担当者が立て板に水とセールストークを語る「売込型/提案型営業」から、顧客の課題を解決する「課題解決型/ソリューション型営業」に進化したのがきっかけです。顧客の課題を深く理解して最適な解決策を選定するために、また顧客から「ウチの課題や実情をどこよりも深く理解してくれている」と思ってもらえるために、2000年ごろから顧客ヒアリングが重要視されるようになりました。ソリューションごとにヒアリングすべき項目が定義され、ヒアリングシートが配付されるようになったのがこのタイミングです。

さらに、この頃からビジネスの場でコーチングやNLP(神経言語プログラミング)といった心理学的な知見が導入されるようになり、「営業側が話し過ぎるのではなく顧客に多く話してもらえるように傾聴しよう」、「顧客の課題に対して言葉を繰り返したり、顧客と表情を合わせたりして共感を示そう」といったテクニック面も充実してきました。

課題解決型/ソリューション型営業のヒアリングでやっていることは「情報の受け渡し」

ここで気を付けておきたいのが、この「課題解決型/ソリューション型営業」における「営業ヒアリング」とその後の「提案」は顧客/営業間での情報の受け渡しにすぎないということです。顧客は課題とその背景情報を持っている。その一方で営業は課題に対する解決策についての情報を持っている。顧客の持つ課題情報をできる限り漏れなく正確に営業が収集するのが「営業ヒアリング」で、そこで得られた情報をもとに最適かつ付加価値が高い解決策を顧客にプレゼンするのが「提案」なのです。

顧客のデジタル/AI活用になって無価値になった「情報受け渡し」型ヒアリング

このような情報の受け渡しが、これまでの営業活動/商談において大きな比重を占めていました。が、それが一転したのが顧客のデジタル/AI活用という最近のトレンドです。企業は商品情報やそれの使い方を示す動画を積極的に提供するようになりましたし、SNSや比較サイトを見ればユーザーのクチコミ/レビューを読むこともできます。つまり、これまでは営業だけが持っていた情報を顧客も知ることができるようになり、顧客がWebを検索しながら自分たちだけで購買プロセスを進められるようになったのです。

このような状況では、営業担当者に自社の問題や背景をあまさず伝え、その見返りとして1~2週間後の提案と見積書を待つというのは、顧客にとって価値の低い作業/時間でしかありません。それなのに、いまだに多くの営業本において「営業ヒアリングで大事なのは『傾聴』と『共感』だ」と言われている。どうもこの点にアップデートの余地があるように思えて仕方がないのです。

「情報受け渡し」型ヒアリングから、「顧客と共に描く」型のコラボ体験へ

それでは、顧客がデジタル/AI活用して独力で購買活動を進める現在において、どのような「営業ヒアリング」が顧客にとって価値のある体験になるのでしょうか。そこの答えは「コラボ(共創)体験」にあると私は思っています。

このコラボ体験としてとても分かりやすいのが、キャロル・マホニー氏の「Buyer First: Grow Your Business With Collaborative Selling」(バイヤー・ファースト:共創型営業でビジネスを伸ばす)という書籍。この中では、顧客から営業担当者に単に課題情報を伝達するのではなく、顧客と一緒に「解決すべき課題が何か」「課題解決のための策が何か」「どのように解決策の導入を進めるか」を顧客と一緒に考える/共創することに現代の営業ならではの価値がある、としています。本の最重要箇所がこちら。

サンタクララ大学のデブ・カルバート氏が著書『Stop Selling and Start Leading』の中で紹介したデータによると、顧客の購買担当者が営業担当者に最も評価するのは、自分たちと協力して新しいアイデアや洞察を生み出す能力です。(中略)

顧客が抱えている「最も価値ある問題(Most Valuable Problem)」が何か、「最も価値ある商品(Most Valuable Product)」が何か、そしてそれを実際に購買するための「最も価値あるプロセス(Most Valuable Process)」が何か、というこれらの重要な問題を顧客と一緒に明確にするのが共創型(コラボラティブ)営業なのです。

つまり、単に顧客の知っている情報を教えてもらうだけでなく、問題の真因や構造がどうなっているかを探索して新しい気づきを得たり、その気づきに基づいてこれまで想定していなかった解決策を考えついたり、顧客社内の高いハードルをクリアして購買の意思決定に至るプロセスを設計したりといった、顧客と「共に描く」作業に意味や価値がある。営業ヒアリングはこの「共に描く」作業の要素であり、ゴールとして目指すべきは漏れなく聞き取るだけでなく、顧客が「これは面白い」「今まで考えたことがなかった」ものを一緒に創り上げることにある、という考え方です。

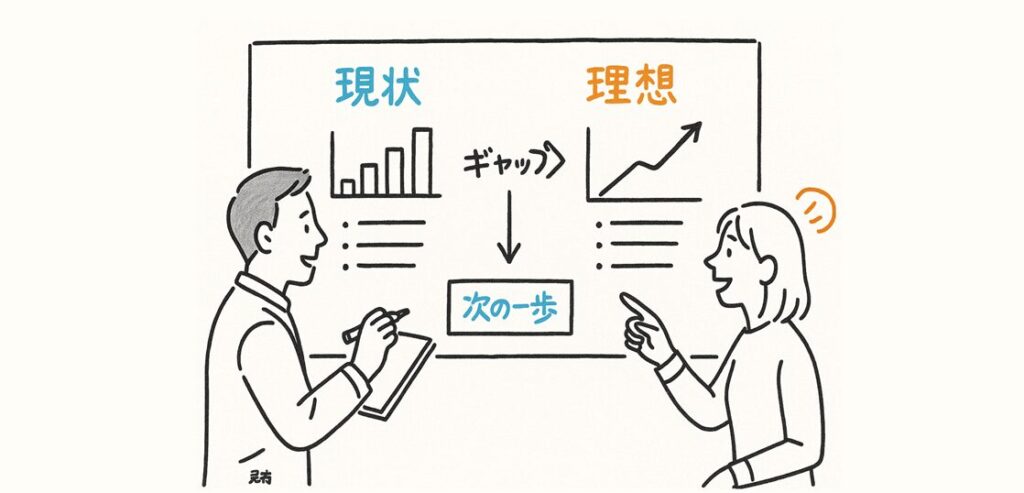

従来の「営業ヒアリング」と「提案」という情報の受け渡し型のプロセスではなく、「現状の可視化/整理と目指す姿の具体化」や「解決策・購買プロセスの共同設計」のように、顧客との共創型のプロセスや手順へ見直すことで、WebやAIにはできない価値を顧客にできる。現代の営業における「ヒアリング」の進化系は「共に描く」だと私も思います。

「共に描く」の出発点は「現状の視える化」から

それでは、この「共に描く」をスタートする上で何から始めればよいのか。これまでいろいろな企業で共創型の営業モデルに挑戦してきましたが、共通しているスタート地点は「現状の視える化」です。現在起きている問題やそれに関する情報を一枚の図表や箇条書きのリストにまとまるように、顧客と一緒に書き込んでいく。すると、どこに問題があるのか、それぞれの問題がどのように関連しているのか、その問題が解決した姿としてどうなっていればいいのか、といった情報が芋づる式に出てきます。

ここでの営業の仕事は、顧客から出てきた情報を図表やリストにまとめていきながら、参加している顧客の表情や熱量を確認すること。熱量高く話したそうな問題に対しては「具体的にどんなことが起こっているんですか」と深掘りし、いったん問題はすべて話し終えた雰囲気になれば「次は目指したい姿を言葉にしてみましょうか」などと、次のトピックへと促す。議論の内容をまとめつつ、進行を促すファシリテーターとして「共に描く」場を運営するものです。

詳細のファシリテーションの進め方は、顧客の業界や抱えている課題によって異なりますので、詳細が気になる方はこちらからぜひお問合せください。

トライツブログでは引き続きB2B営業のアップデートを調べ考えます

今回は普段と趣向を変えて、デジタル/AI時代に合わせた営業ヒアリングの姿について考えてみました。生成AIなどのデジタルツールの普及により、顧客の購買活動と顧客が営業に求める役割/機能は大きく変化しつつあります。が、今回取り上げた「営業ヒアリング」のようにまだ、世の中でのアップデートが十分に進んでいないトピックがまだまだB2B営業には残されています。

これからもトライツブログでは今の時代に顧客から価値を認められる営業になるためのアップデートについて情報収集し、今回のように考えを発信していきます。どうぞ引き続きお読みください。